暖かくなって暗室作業がやりやすい季節になってきました。

しかし、まだ寒い日があったりなかったり。

けーすみ(@ksumisan)です。

私、自宅でカラーネガフィルムのプリントをやっております。

てなことで、今回はその試行錯誤の一片を。

概要

以前から、冬場のプリント時の薬液の温度管理については、幾度となく悩まされ、試行錯誤してきました。

これまでホットカーペットを敷いてやっていましたが、やはりすぐ冷めてしまい、プリントに影響を与えてしまって。

液温が低いと、コントラストが低すぎることになったり、仕上がったプリントがシアンよりになったり、液が通過した後が残ったりと、プリントの仕上がりに悪影響を及ぼすことが多いです。

逆に、それを見越した上でみたいなこともできそうですが、なかなか難しいところではあります。

モノクロであれば、フィルム現像もプリントも20℃でいいので、あらかた液温をキープするのは冬場でもそう難しいことでもないかと思いますが、カラーだと比較的高温をキープしなければならないので、結構気を使います。

私的には35℃から40℃くらいはほしいかな。

使用するもの

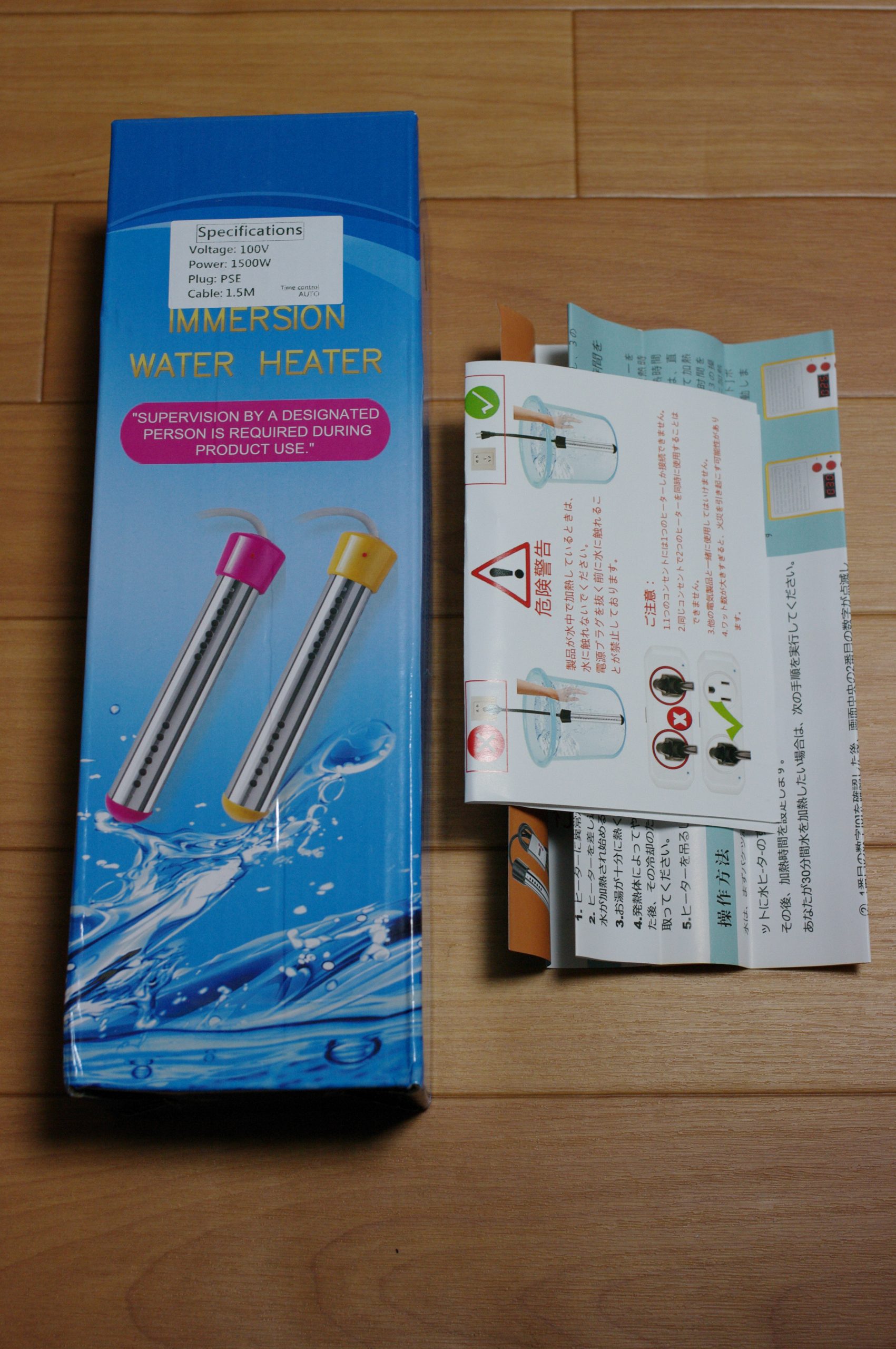

投げ込み式のヒーター

そこで、今回改めて入手したのがこちら。

届いた時には、少々疑わしいパッケージではありましたが、中にはちゃんと説明書が入っていました。

使い方は、水に完全に入れた(浸かった)状態で時間を設定するだけ。

温める水の量が少量だったからかな?

思ってたよりもちゃんと、且つ案外早く温まりました。

基本的に使用できるのは水だけのようです。

金属の容器では使用しない事と液温チェックの時は、電源を抜いて等、まぁいろいろ。

使用の際には、説明書に従って。

幸いにも四切のバットが4つあるので、今回は二枚重ねで、下のバットにこぼれない程度のお湯をいれて、上に発色現像液と漂白定着液のバットをのせ、湯煎する形でやってみようと思います。

冷めたら都度、下の水を温め直すという手間&原始的手法で。笑

引き伸ばし機

今回、私自身カラーネガフィルムのプリントが久方ぶりなんで、なんとなく思い返しながら。

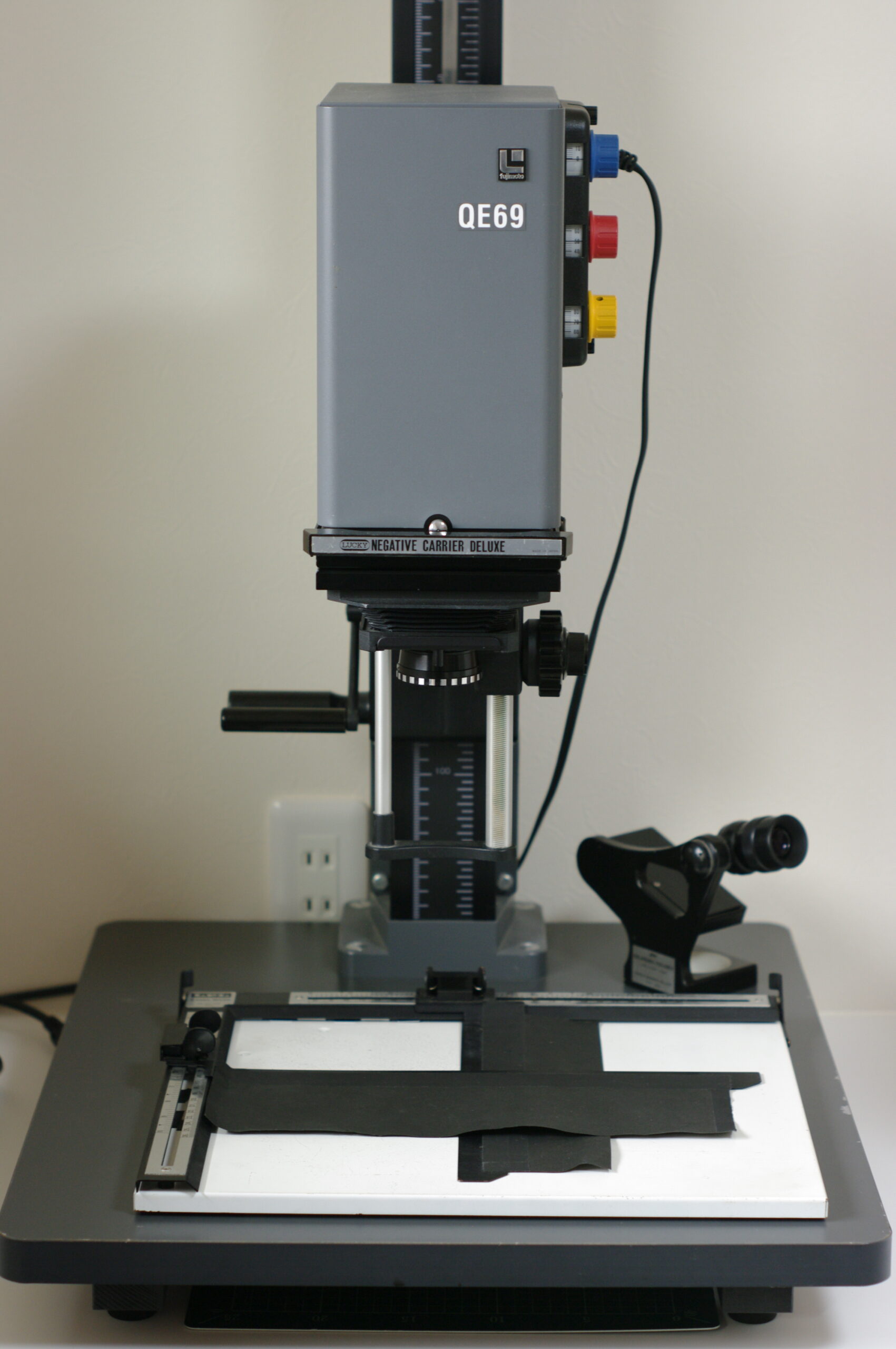

Lucky QE69

使用している引き伸ばし機はこれ。

引き伸ばし機についてはこちらの記事に書いています。

-

-

自宅暗室手帖 暗室必須アイテム 引き伸ばし機について

ここでは自ら写真を手焼きするにあたっての重要な役割と自宅暗室の多大なるスペースを担う引き伸ばし機につ ...

続きを見る

引き伸ばしレンズ

Rodenstock YSARON 50mm f3.5

35mm判をプリントする時は、最近はいつもこれ。

その他、必要なもの・あったらいいと思うものはこちらの記事に書いています。

-

-

自宅暗室手帖 私が考える自宅暗室における必需品&あると便利なもの 手焼きプリント編

寒くなってきました。 いかがお過ごしでしょうか? けーすみ(@ksumisan)です。 前回、フィル ...

続きを見る

FUJI CP47L P1S&P1R(発色現像スターター・発色現像補充液)・P2R(漂白定着補充液)

P1S&P1R(発色現像スターター・発色現像補充液)

P2R(漂白定着補充液)

使用する薬品はFUJI CP47LのP1S&P1R(発色現像スターター・発色現像補充液)とP2R(漂白定着補充液)。

メーカー推奨の分量で作っていきます。

- 発色現像液

1L 2L 3L P1-S 100ml 200ml 300ml P1-R 300ml 600ml 900ml 水 600ml 1200ml 1800ml

- 漂白定着液

1L 2L 3L P2-R A液 250ml 500ml 750ml P2-R B液 250ml 500ml 750ml 水 500ml 1000ml 1500ml

以前、自分で書いたものをまたまた抜粋して載せておきます。

-

-

【カラープリント①】 自家プリントにおける機材・薬品の紹介、プリント手順と作例

水仙が咲き、菜の花が咲き、そして桜が咲き始めました。 熊本にも高森峠千本桜、市房ダム、立岡自然公園な ...

続きを見る

プリントの手順

露光時間の算出

今回、35mm判のフィルム(2:3)を四切の印画紙に[197mm×295mm]のサイズでプリントしていこうと思います。

※後で余分な余白はカットします。

以前書いたこちらの記事より、照射面積と露光時間の関係性を書きました。

-

-

【カラープリント③】ネガフィルムを自宅暗室でプリントする際の引き伸ばし機の高さと面積と露光時間の関係性の検証と同じコマを異なる印画紙でプリントする際の私なりの露光時間の算出方法

早いもので、2月も終わろうとしています。 出会いと別れの季節がやってきます。 想像しただけで、泣きそ ...

続きを見る

結論からいうと、照射面積が倍になると露光時間も倍になるというお話でした。

上記の自分の記事から抜粋して載せておきます。

35mmのフィルム(2:3)

照射範囲(縦×横) 面積 倍率 KG(102mm×152mm) 94.66666.....×142 13422.66666..... KG➡六切 2.96911..... 六切(203mm×254mm) 163×244.5 39853.5 KG➡四切 4.33695..... 四切(254mm×305mm) 197×295.5 58213.5 六切➡四切 1.46068.....

今回プリントするコマで、昔々KGサイズでプリントしたものがあったのでそちらから露光時間を算出していきます。

KGサイズから四切サイズの倍率は...

- KG➡四切 4.33695.....

昔々このコマをKGサイズでプリントした時の露光時間が2.2秒だったので...

2.2秒×4.33695.....=9.54129.....

だいたいの露光時間は算出できました。

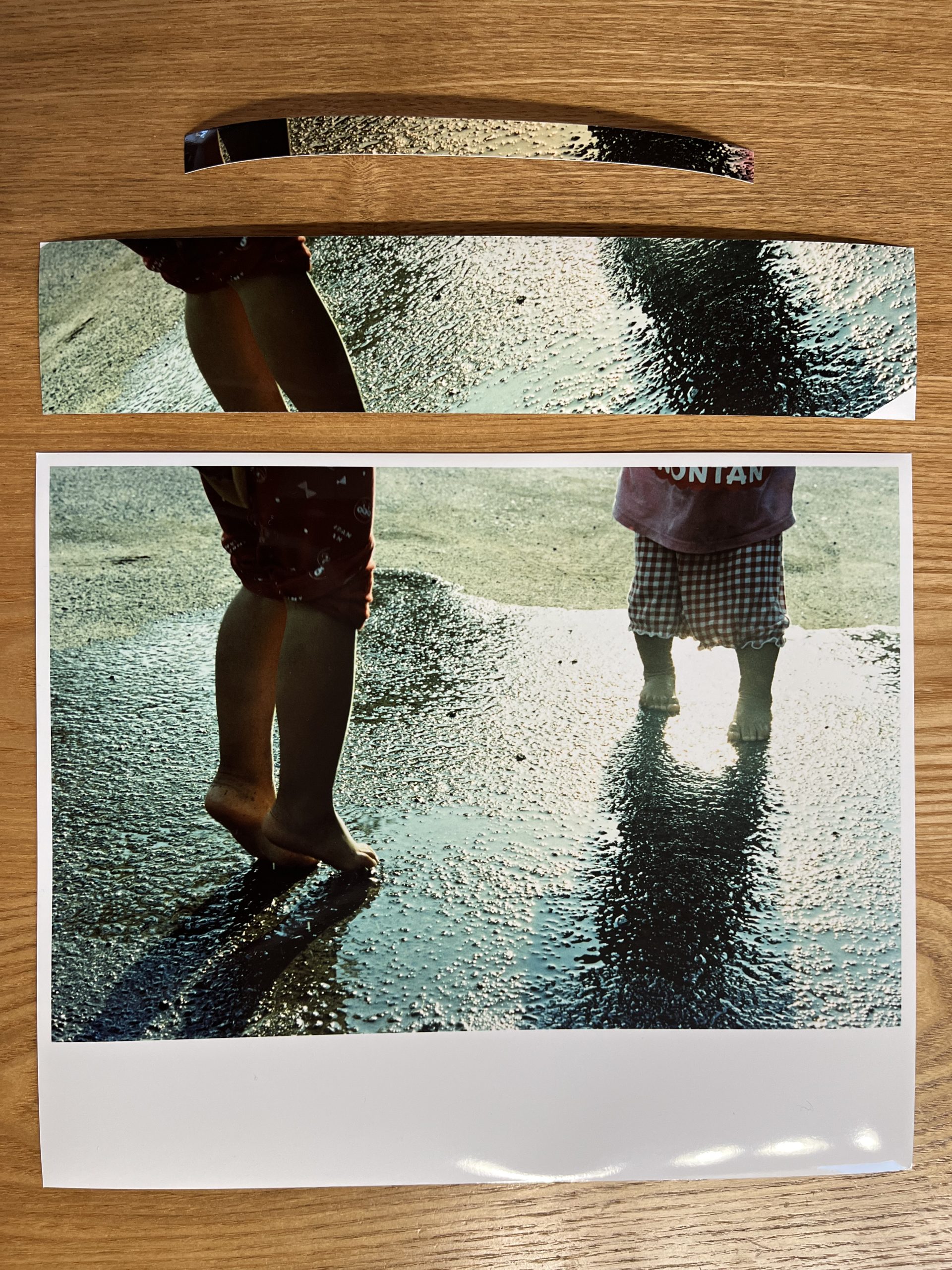

左 露光時間 10秒 f8 C:0 M:40 Y:50 中 露光時間 6秒 f8 C:0 M:50 Y:50 右(本番) 露光時間 7秒 f8 C:0 M:50 Y:50

とりあえず一旦10秒で、適当なカラーダイヤルの数値(今回は C:0 M:40 Y:50)で試し焼き(テストプリント)。※上画像左

試し焼き(テストプリント)を見て、露光時間と色味を再度検討していきます。

露光時間においては、10秒だと少し濃く仕上がっているように感じます。

加えて、私的にこのコマに関しては少し明るい仕上がりにしたいので、次は露光時間を6秒(カラーダイヤルの数値 C:0 M:50 Y:50)にして試し焼き(テストプリント)。※上画像中

今度は少しだけ薄いかなと感じたので、露光時間を7秒(カラーダイヤルの数値 C:0 M:50 Y:50)にして本番プリント。※上画像右

色味に関しては次の項で書いていきます。

※プリントの色味については、CAペーパーとプロフェショナルペーパーは異なる印画紙なので、試し焼き(テストプリント)用の印画紙はプロフェショナルペーパーを細く切りました。(もちろん、切る際も真っ暗な部屋で。)

※露光時間の算出方法に関しては、引き伸ばし機のカラーダイヤルの数値や異なる印画紙であれば印画紙の感度の違い等、多々考慮すべき事項はありますが、今回はいったん置いといて、倍率だけ考慮します。

カラーダイヤルの数値の設定

こちらの記事にカラーネガフィルムのプリントのおおまかな流れは書いています。

-

-

【カラープリント①】 自家プリントにおける機材・薬品の紹介、プリント手順と作例

水仙が咲き、菜の花が咲き、そして桜が咲き始めました。 熊本にも高森峠千本桜、市房ダム、立岡自然公園な ...

続きを見る

色味に関しても、上の記事に書いてますので少々抜粋して載せておきます。

C(シアン)の数値を+で赤強く -でC(シアン)強く

M(マゼンタ)の数値を+で緑強く -でM(マゼンタ)強く

Y(イエロー)の数値を+で青強く -でY(イエロー)強く

※引き伸ばし機においてのお話ですので悪しからず。

左 露光時間 10秒 f8 C:0 M:40 Y:50 中 露光時間 6秒 f8 C:0 M:50 Y:50 右(本番) 露光時間 7秒 f8 C:0 M:50 Y:50

前の露光時間の項の1枚目のカラーダイヤルの数値 (C:0 M:40 Y:50)10秒の試し焼き(テストプリント)。※上画像左

若干マゼンタが主張してきているのが、確認できます。

なので、マゼンタの色味を少なくしたいので、上の枠内のデータより引き伸ばし機のカラーダイヤルのマゼンタの数値を+10して再度試し焼き(テストプリント)。※上画像中

色は私的にこれでよさそうだったので、カラーダイヤルの数値はそのまま、露光時間を変えて本番プリントへ。※上画像右

[Pentax mz-5 /smc pentax-m 50mm f1.7 /Kodak ultramax 400]

作例

上&本番 露光時間 10秒 f8 C:0 M:50 Y:70 [Pentax mz-5 /smc pentax-m 50mm f1.7 /fuji c200]

上 露光時間 40秒 f8 C:0 M:45 Y:55 中 露光時間 36秒 f8 C:0 M:50 Y:65 下(本番) 露光時間 36秒 f8 C:0 M:50 Y:70 [Canon p /Canon 50mm f1.8 lmount /Kodak portra 400]

まとめ

久方ぶりのカラーネガフィルムのプリントでした。

調整事項はまだまだありますが、私的にはまあいい感じにプリントできたかなと思います。

今回導入した投げ込み式のヒーターですが、こちらを使用してのプリントは初めてだったので、要領を得ないまま始めちゃいましたが、次はより効率的にやっていきたいと頭の中で画策しとります。

結論からいうと、当たり前ですがホットカーペットと比べると、格段に温かさが持続しました。

30〜35℃くらいではプリントできたかと感じております。

とてつもない悪影響というのは感じられませんでした。

ですが、やはり時間が経つと液温が下がり、だいたい28℃以下になるとプリントに影響を与えてしまい若干シアンに転んだプリントとなってしまったものも。

なので、可能であれば一定の液温でプリントした方が、仕上がりが安定しますし、より正確なデータがとれます。

薬品の温度管理は絶対にやった方がいいと改めて感じました。笑